※ この記事は「大いなるバカであれ〜乙巻〜」の続きです。甲巻では、突き抜けた情熱でそのビジョンを成し遂げた大いなるバカ=愛すべきマハたちを紹介しました。【乙巻】では、実戦に伴うダークサイドを考察してきました。まだ、お読みになられていない方は、【甲巻】から読まれることをお勧めします。

本ブログでは、現実のボジティブサイドとネガティブサイドを俯瞰した上で、論理と感性をフル稼働して、自らの状況にあわせて 統合 することを重視しています。そのためには、哲学を基盤とした思考の鍛錬が欠かせません。

複雑多様化した激動の時代には、個人が自律的に判断して行動しなければならない局面が増え、わたしたち一人一人がその哲学を問われることになります。

今回も長い論考になりますが、SNSで画面への反応を繰り返すだけでは、文章の読解力も論理的思考も、決断して実行する断行力も衰えていく一方です。

時間をゆったり確保して、熟考される機会をもたれることをお勧めします。信念と哲学を磨く思考の鍛錬は、生涯、決してあなたを裏切ることはないはずです。

バカの壁と不完全性定理

哲学とは、言葉の定義でもあります。今回は解剖学者の養老孟司を始め、数学者のクルト・ゲーデル、哲学者の方たちの叡智に学び、バカという言葉の定義から考えていきましょう。

『バカの壁』

養老孟司は、「自分自身の脳の中に生じる、情報を遮断する壁」を『バカの壁』と定義しました。『バカの壁』は、人間が他者を理解することの難しさ、コミュニケーションの限界について、解剖学者としての視点から科学的・哲学的に考察した言葉です。

人間は、自分が聞きたくないこと、理解したくないこと、自分の常識や信念と異なる情報に直面したとき、無意識のうちに脳が入力をストップしてしまいます。この「思考停止」の状態を「バカ」と呼んでいるのです。

つまり、これは特定の誰かを指す悪口ではなく、わたしたち全員の脳に備わっている「認識の限界」や「仕組み」であり、脳の「状態」を表わしています。

現代社会の大きな問題点として、養老さんは「情報」を「現実」だと勘違いしていることを挙げています。

- 情報: 言葉、データ、映像など。何度コピーしても変わらないもの。

- 現実: わたしたちの身体、自然、時間。常に変化し、二度と同じ瞬間はないもの。

現代人は頭だけで考えすぎて、「言葉で説明されたこと」がすべてだと思い込みがちです。しかし、言葉と理性で定義されたことだけでは、現実世界を理解できるはずもありません。

そもそも、言葉と理性、合理性の限界は、過去の哲学者によって語りつくされています。脳の自動的な仕組みである「小さなバカ(思考停止)」を乗り越え、自らシステムの外側へ飛び出す「大いなるバカ」になるためには、まず我々が囚われている論理の檻(不完全性)を知る必要があります。

不完全であることの意味

論理の中の論理、絶対的な支配者とさえ考えられていた数学において、その限界を数学的に証明してしまったのが、オーストリア出身の数学者・論理学者のクルト・ゲーデル(Kurt Gödel, 1906–1978)です。

20世紀初頭、数学界では「数学を使えば、世の中のあらゆる真理を矛盾なく証明できるはずだ」という夢が信じられていました。しかし、ゲーデルが証明した不完全性定理によって、その夢は打ち砕かれます。

不完全性定理は数学だけでなく、哲学や現代思想にも「完全なシステムなど存在しない」という結論を導くことになり、衝撃を与えました。

論理の限界

論理の限界はゲーデル以前にも、何度も繰り返し議論されてきた命題です。イギリスの哲学者バードランド・ラッセル(Bertrand Russell, 1872-1970)は集合論において、自分自身を包含する集合を定義すると分類出来なくなる集合の矛盾を指摘しました。

自己言及問題は、例えば「図書館の全ての蔵書についての索引を作成する場合に、索引となる書物自体を索引に含めるか」という命題です。蔵書索引に索引自身を含めるとその蔵書は純粋な索引ではなくなり、含めなければ全ての蔵書への索引ではなくなってしまうというものです。

ちなみにフーテンの寅さんなら、

そんなもの便所の紙にでもしちまいな、

とか言いそうですが・・・。

索引のパラドクスは実際の図書館における索引の作り方や運用の問題ではなく、集合論の定義において、「あらゆるものを一つの定義で包括できる」と仮定した定義自体が破綻する例として示されるものです。

同じ構造は、より単純な形でも現れます。たとえば、

「この文は、ウソである」

という文は、真とも偽とも解釈できません。

ここでも問題は内容ではなく、文が自分自身を評価対象にしているという点にあります。このように、自己言及を許した瞬間に生じる論理の破綻は、集合論から自然言語に至るまで、あらゆる階層に潜在しています。

論理が論理の限界を証明

ゲーデルが数学的に証明した論理の限界は、その後、数学者でありコンピュータ科学者であるグレゴリー・チャイテン(Gregory J. Chaitin,1947-)がコンピュータを使って、計算可能性の限界としても証明しました。

集合論におけるラッセルのパラドクス、数学におけるゲーデルの不完全性定理、コンピュータサイエンスにおけるチャイテンの計算不可能性など、論理学、哲学、数学、コンピュータサイエンスといった究極の理性によって『論理には限界がある』ということが証明されているのです。

こうした取り組みは言語や論理によって、自然や宇宙、現実世界の現象を完全に記述し、理解することは出来ないという、ある意味当たり前のことを言っているにすぎません。

しかし、この当たり前の感覚を忘れ、「論文や情報」を「現実や身体」より上位に置いてしまう “インテリ” が少なくありません。

本ブログではワクチン問題について、一部の医学関係者や専門家、厚生労働省、ワクチン推進論者といった “インテリ” の論考を批判してきました。

ワクチンの被害を訴えている方が1,000人を超えている現実を前にしてもまだ、彼らは科学万能論、論文の聖域化を前提とした主張を続けています。科学教の信者たちは、閉ざされた論理体系での統計的な有意差(しかも恣意性がたぶんに含まれるデータ)を、絶対的な真理のように扱っているのです。

バカの壁は、いったいどこまで高く分厚く強固なものなのでしょうか。

人間の不完全な知性

不完全性定理からバカの壁を考えてみましょう。

ある矛盾のない論理体系の中には、そのシステム自身の論理だけでは『正しい』とも『間違っている』とも証明できない命題が必ず存在する

- システム: 私たちの「脳」や「意識」(自分が信じている常識や世界観)。

- 不完全性: 自分の脳内の論理だけで、自分の正しさを完全に証明することはできない。

- 証明できない命題: 「壁」の向こう側にある情報(自分にとって理解不能な他者や現実)。

つまり、「話が通じない」というのは、お互いが「自分の脳」という閉じたシステムの中にいて、システムの外側を内部の論理だけで処理しようとしているから起こるエラー、と言い換えることができます。

不完全性定理には「システムが無矛盾であろうとすれば、それは不完全になる」という側面もあります。

「自分は正しい」と思い込んでいる人ほど、多くの情報を遮断しています。正しいと思えば思うほど壁が高くなり、不完全性が高くなる、という皮肉な構造が、この定理から導き出されるわけです。

論理と合理性の外=現実世界へ

ゲーデルの不完全定理は、「システム内部の矛盾や真偽を判定するには、そのシステムの外側に出なければならない」ことを示唆しています。

養老さんが『バカの壁』で提示されている解決策も、まさにこれと同じです。

- 脳(システム)の内側: 言葉、論理、情報、「ああ言えばこう言う」世界。

- 脳(システム)の外側: 「身体」「自然」「死」などの、理屈ではどうにもならない「現実」。

養老さんは「脳ばかり使っていないで、身体を使え」「自然に触れろ」と説きます。

そして、自然の中に身体を置き、自然に生きることはわたしが大切にしてきたテーマでもあります。

- デジタル社会において自然をどのように生活に取り入れるか。

- 逆に自然な暮らしを志向したときに、デジタル技術とどう向き合うか。

自然と人工、都市と田舎、論理と感性といった一見相反する両極を統合していく営みは、わたしがこの30年取り組んできた課題です。

自然に生きる

ゲーデルが証明したように、システムの構造、真偽、限界はそのシステムの内側にいてはわかりません。わたしは「アウトサイダー」 として反対側からの視点を併せ持ち、システムを俯瞰することで、構造、真偽、限界を見極めようとしていたのかもしれません。

「大いなるバカ」とは、統計学で言うところの「OUTLIER(外れ値)」のことでもあります。

平均値や中央値に最適化された管理システム(学校や組織)にとって外れ値はノイズであり、排除すべきエラーです。しかし、イノベーションや新しい文化は中央ではなく、「外縁部」から生まれるものです。

既存のシステムである会社や都市生活から離脱することはリスクもある行為であり、決して楽な道ではありませんでした。しかし、既存のシステムを外れている者にしか見えない 構造や道筋 があり、早い時点でチャンスに気づけることが多かったように思います。

少し長くなりますが参考までに、システムを外から見ることの多かったアウトサイダーとして、田舎と都市、自然と創造、組織と個人の間をゆらゆら漂いながら暮らしてきたわたしの Connecting the dots の物語を紹介します。

知性の自転車

わたしは東京の下町に生まれ、野球少年として育ちました。小学生の頃から一人でどこへでも行ってしまう性格で、自転車を買ってもらってからは行動範囲も一気に広がりました。憧れていた王貞治を見に後楽園へと足しげく通ったものです。

中学は進学校に入学しますが、受験社会の仕組みが肌に合わず、早々に システムの外側 へと歩みを進めることになります。高校に進む頃にはバイクに乗るようになり、横浜まで珈琲を飲みに行き、銀座の喫茶店や都心のガソリンスタンドでアルバイトに精を出していました。

いつでも好きなときに好きなところへ行ける自由なバイクという乗り物に魅了されます。バイト代はバイクにつぎ込み、海を眺めに伊豆や房総へと行動範囲も一気に広がっていきました。

バイク好きが高じて20代前半はバイクレースにチャレンジします。しかし、5年間の努力も実らず、結果を出すことが出来ずに手痛い挫折を経験します。

20代後半は社会復帰のため、オフィス機器の販売会社で営業職をしながらパソコンを勉強するところから再スタートです。バイクのハンドルをマウスに持ち替えて、ブラインドタッチでキーボードを打てるようになった頃、タイミング良くマック系のソフトハウスに就職できました。後から考えれば、パソコンの黎明期という最適な時期に最高の仕事に出会っていたのです。

マックとの出会い

当時、人間の能力を拡張する「知性の自転車」というAppleのコンセプトに魅せられ、初めて購入したマックはSE30という機種。4MBのメモリに、80MBのハードディスクで約80万円でした!

9インチの小さな白黒画面で、CADやグラフィックソフトの操作、Pascalなどのプログラム言語を覚えることに昼夜を問わず熱中しました。そして、Mac系のソフトハウスで約5年間ガムシャラに働きました。

小さなソフトハウスでは何もかも自分でやらなければならないこともあり、プロダクトの責任者として開発からマーケティングまで多様な経験をさせていただきました。しかし、バイクレーサーになれなかった挫折から5年、一応の社会復帰が出来たかなという状態になった頃、慌ただしいIT業界に少しずつ違和感も覚えるようになっていきます。

CAD ソフトのプロダクトマネージャーはやりがいのある仕事でしたが、ユーザーのニーズとは関係のないバージョンアップが繰り返され、ユーザーもデベロッパーもコンピューターに振り回されているように感じ始めたのです。

そしてまたしても、システムの外側 に飛び出すことになるわけです。

満員電車で通勤し、ソフトのリリース前はホテルに缶詰になって作業することも、会社にプチプチを敷いて泊まることも幾度となくありました。都市生活とIT業界の慌ただしさに疲弊した心と身体は次第に自然を求めていきました。おそらくシステム内部の論理では解決できないことが直感的にわかっていたのでしょう。いつのまにか、キャンプ、釣り、農業体験、自然観察会といったアクティビティの機会が自然と増えていきます。

理想的な働き方に出会う

そして、日本というシステムの外側からの視点も鍵になりました。米国の取引先であるソフトハウスを訪れたときの体験が大きな転機となったのです。ビジネスパートナーのオフィスはワシントン郊外、森や湖にも近く緑地も程良く整備されたオフィスパークにありました。

プログラマーは広い個室を与えられ、週末には社員と家族も集まって、裏庭でバーベキューを楽しむようなアットホームな雰囲気で、世界的に著名なソフトを日々開発していました。

当時のアメリカはまだ、無国籍金融資本の影響も少なかった時代で、陽気でフロンティア精神に溢れるアメリカ人のポジティブなエネルギーに満ち溢れていたのです。ドイツ系の社長は生真面目な人柄の良い人で、自身でコードを書いている会社だったこともあり、とてもクリエイティブな雰囲気に包まれていました。

オフィスにはコーヒーをいつでも気軽に飲めるダイニングがあり、休憩にきたプログラマたちが、世間話から技術的な意見交換まで、フランクに語り合っています。クリエイティブの本質がどこにあり、創造性の源がどこから生まれてくるかを体感する貴重な機会でした。

一方の日本のビジネス環境は対称的でした。往復3時間の満員電車で疲弊した上に、オフィスの窓から見えるのは隣のビルの壁、コンクリートジャングルに人の波・・・。組織についても、縦横ともに自由にものを言い合う文化が希薄で、“カイギ”という畏まった場で誰かの顔色を見ながら口をモゴモゴさせています。

わたしのいたソフトハウスは、当時の日本としてはフラットな組織で、かなり自由に仕事をさせてくれました。開発のアイデアだしやリリース前に作業が集中するときなどは、社長も役員も率先して手を動かしてましたし、ホテルや保養地で合宿する機会もありました。

創造性には、リラックスした空間と環境、フラットで建設的な意見交換が出来る組織文化が必要です。会議で喧々諤々、議論しても良いアイデアが出なかったものが、森を散策して、リラックスして温泉に入ってたら「閃いた!」といった体験も増えていきます。

自然の中で

そんな体験を重ねるうちに、クリエイティブな仕事をしながら自然豊かな環境に暮らす。そんなイメージが膨らんでいきます。そして、同僚であった妻と結婚してからは、有機野菜の料理を食べるようになり、食の面からも自然に関心が向いて行きました。

有機野菜の生産者交流会に参加したり、農作業の手伝いに伺って幾度となく農家の暮らしを体験します。ある日、手伝いに行ったリンゴ農家で、農作業の昼休みは可憐な花咲くリンゴの木の下、家族みんなでランチです。お爺さんが孫を背負い摘花作業しながら家族と談笑する光景は映画のワンシーンのような美しさでした。

その地域ではワインづくりにもチャレンジしていて、「ぼくら若いもんが頑張らないと」、と語り合っています。(田舎では50-60代はひよっこです!)

いろいろありましたが1995年に会社を辞めて独立。翌年には八ヶ岳南麓に移住して田舎暮らしを始めます。会社と都市という強固な構造から システムの外側 、言わば野生の世界への旅が始まりました。当時はネットを活用してホームオフィスで仕事をするスタイルがまだ珍しかったこともあり、郵政白書にも取り上げられた他、田舎暮らしや起業系雑誌、CNNなどの多様なメディアも取材にこられました。

あれから30年、 ITバブルの崩壊など、数多のピンチと逆風もありましたが、夫婦二人三脚で何とか歩んできました。長くなるので詳細は省きますが、変化の激しいIT業界では、とてつもない競合が突然現れたり、とてつもない需要が一気に生まれたり、あっという間に競争力のあったスキルが陳腐化するなど、常に波立っている世界です。

つまり、突如として所属しているシステムが崩壊したり、システムからはじき出されるような荒波も少なくないのです。自らの意志とは関係なく、システムの外側 に進むしかないような逆風も幾度となく経験してきました。

波に乗っているのか流されているのか、沈んでいるのか溺れているのか、わけのわからないことになることもありますが、長年やっていると現在のシステムがどのような構造で、新しい技術や市場によってどのような変化が起こるかに敏感になり、勘所も見えてくるようになっていきます。

大いなるバカであれ

私が打ってきた「点(ドット)」は、当時の常識から見れば理解不能な愚かなことで、「 外れ値(Outlier)」ばかりでした。受験システムからのドロップアウト、バイクレースへのチャレンジ、マイナーだったAppleエコシステムへの熱中、独立起業と田舎暮らし、新しい技術や市場へのピボット(転換)・・・。どれも平均的な人生のグラフからは大きく外れたプロットです。

平均値と中央値の点をつないでも「線」にしかなりませんが、外れ値をつなぐことで、ユニークな「統合(ゲシュタルト)」が浮かび上がってくるのかもしれません。

有法子(ユーファーズ)=なんとかなる

現在はAIの凄まじい進化により、仕事の概念や人間の知性そのものが問われています。複雑多様化した社会で、激動の年を迎えたいま、過去の事例に安心を求めることはできません。有史以来、人類はこんな状況は体験したことがなく、現在の現実における正解など誰もわからないのです。

本稿で紹介した偉人を含め、仮に誰かが正しいことを言っているように見えても、現実世界での選択は一人一人に託されています。社会の常識や空気、インフルエンサーやらコンサルタントやらの言っていることに従ったところで、成功の保証などどこにもありません。

誰かの言うことに従って失敗しても、責任をとってくれるわけでもないのです。そうであるならば、自分で考えて、自分の好きなことを選択した方が良いのではないでしょうか。

十河信二は国鉄総裁に就任した際、国鉄を世界一の鉄道にするためには、まず人間を作ることが第一の要件と考えて教育に力を入れました。そして、国鉄中央教習所には中国の格言である「有法子(ユーファーズ)」を掲げました。有法子は「まだ方法がある」という意味で日本語で言えば「なんとかなる」です。

一方で近年、大人の口癖は「仕方がない」、中国語では「没法子(メイファーズ)」となってしまいました。「没法子」は魂に皺の寄った老人の言葉であり、「仕方がない」が若者にまで蔓延している状況を十河さんは嘆いておられました。

少し長い引用になりますが、若さについて十河さんの語られていた言葉を紹介します。

若いということは、〜略〜 私はこれを正邪の感覚の鋭敏なことであり、不退転の気魄をもって、正道を真直ぐに勇往邁進する情熱がみなぎっているということであり、理想・目標を見失うことなく、しかも大地を踏み外すこともなく、独創的で創作をなし得る夢・イマジネーションが生き生きしているということだと考えます。

十河信二

仕事を愛する

わたしの場合、強い信念と気迫があったわけでもありませんが、規則でがんじがらめになった組織文化、形式的な”カイギ”、都市の喧騒、満員電車、高圧的で理不尽な取引先といったイヤなことは徹底的に避けてきました。

自然の中で過ごすこと、身体と精神が心地良いと思うこと、信頼できるビジネスパートナーとの仕事、好きなこと、愛せる仕事を、その時その場で出来る限り選択してきました。

決して楽な道ではありませんでしたが、時に荒波にもまれつつも何とかやってきました。後で思えば、好きなことにからめて新しい技術や事業にも果敢にチャレンジしてきたことも良かったようです。

既存の システムの外側 では新しい取り組みが上手くいかないことの方が多いものですが、好きな分野であれば続けられ、続けていればそこから次の芽も育ってきます。現在も「なんとかなる」の精神で多様なチャレンジを継続しています。

自らの仕事、製品とサービスを愛していれば、すぐに成果が出なくても、すぐに儲からなくとも、継続していくことができます。仕事を愛していれば、創意工夫も自然と続けることができます。派手な効果はなくとも小さな努力は、どこかで評価してくださる方も現れてきます。我が社の場合も絶妙のタイミングで、事業を支援してくださる方や良いお客さんとの良縁に恵まれました。

「自分の仕事を愛する」ことと「なんとかなる」の精神は、わたしにとっても人生の両輪のようなものだったのです。

The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.

「偉大な仕事を成し遂げる唯一の方法は、自分のやっていることを心から愛することだ。

まだそれを見つけられていないなら、探し続けなさい。妥協してはいけない。」スティーブ・ジョブズ

統合の哲学:自分の軸を定めて次の一歩へ

複雑な現実世界において、論理的な思考だけで正解を導くことは不可能です。だからこそ、「有法子(なんとかなる)」の精神で、論理を超えて(バカになって)、愛する対象に向かって一歩を踏み出す必要があります。

しかし長年、受験システムに適合した正解を求める思考体系、学校や会社という組織の論理に従うことに慣れてしまうと、いざ自分で何かをしようと思っても何をすれば良いか逡巡してしまうものです。さらに、いつも通りの場所で、いつもの友人や家族、同僚や上司に囲まれていては、ポジティブな思考も生まれてこないでしょう。

人間は自分が意識している以上に、場所や環境要因、周囲の人から多大なる影響を潜在意識が受けています。自らが置かれている環境には意識的でいることが必要です。ポジティブな「人」の気にふれ、心地良い「場」に身を置くことで、自然と行動の質も変わってきます。

本稿の最後に、自分の軸を定め、次の一歩を進めるための「方向性」、そして「場」と「人」の重要性についてお話しておきたいと思います。

馬と鹿

わたしが暮らす北杜市小淵沢町は馬の町として知られています。

馬術競技場や乗馬体験施設もあり、路上で馬と出会う機会も少なくありません。馬の優しい眼差しと優美な動きは、わたしの心を温かくしてくれます。

また近年、ここ小淵沢でも見る機会が増えているのが、鹿 です。

この二つが並ぶと・・・

馬鹿!

小淵沢はいわば、馬と鹿の交差点なのです。

ここで少し、「馬」と「鹿」を メタ思考 で拡張してみると、世界的な二つのブランドが輝いていることに気がつきます。

一つは、イタリアの至宝、フェラーリ(Ferrari)。 そのエンブレムは、後ろ足で立ち上がり、今にも駆け出そうとする「跳ね馬(Cavallino Rampante)」です。

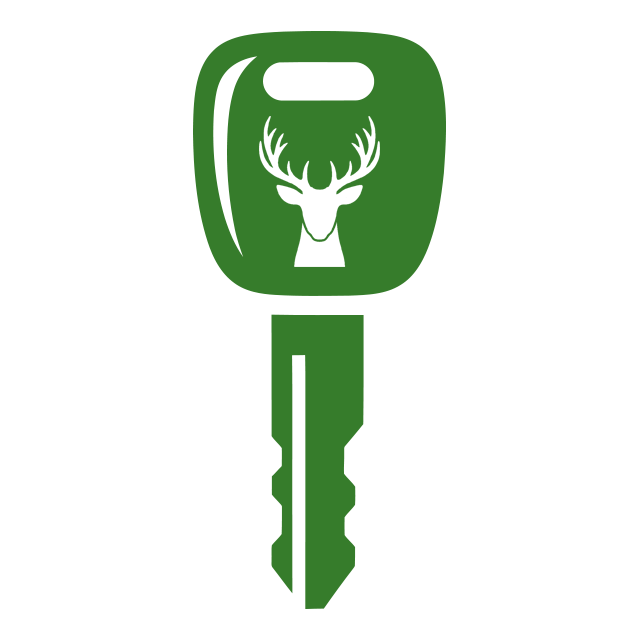

もう一つは、アメリカの農機具メーカー、ジョンディア(John Deere)。 そのロゴは、大地を蹴って軽やかに飛び上がる「跳躍する鹿(Leaping Deer)」です。

この二つのブランドのイメージは、これからの時代を生きる私たちに、重要な二つの方向性を示唆しています。

Ferrari

非合理な遊び

情熱とアート

John Deere

大地の営み

生存と実利

赤い馬:非合理な「遊び」の象徴

フェラーリは、ある意味で「合理性」の対極にある存在です。 燃費も悪い、荷物も載らない、日本の公道ではその性能の半分も出せない。移動手段として考えれば、これほど非効率な乗り物はありません。

しかし、その圧倒的な美しさと、心臓を震わせるエンジン音は、人間の魂を揺さぶります。それは「役に立つかどうか」を超えた、「美しいか」「心が震えるか」というアートと遊びの世界です。

計算高い秀才は、フェラーリを選ぶことはありません。 「大いなるバカ」だけが、この非合理な情熱を生きる喜びを知っています。

緑の鹿:大地に根ざす「暮らし」の象徴

一方で、ジョンディアの緑色のトラクターは、大地を耕し、私たちの命を支える食料を生産するための道具です。トラクターは、太陽の下で泥にまみれ、自然のサイクルと共に生きる農耕と生活の営みです。

現代の都市生活者は、スマホで情報を操作して、言わば頭の中だけで生きています。しかし、システムの外側 で生きることとは、身体性を持って暮らしの基盤を自らの手で切り開くことでもあります。

どちらのハンドルを握るか?

満員電車や形式的なカイギに象徴される現代の管理システムは、この両方を否定しています。 フェラーリのような「無駄は遊びは排除しろ」と管理し、ジョンディアのように「土に汚れる仕事は効率が悪い」と忌避しています。

その結果、私たちは「飼いならされた家畜」のように、小利口に生きることを強いられています。

しかし、AIとロボティクスが凄まじい進化を遂げ、合理性の大部分を担うようになると、人間の道は遊びと暮らしの両極に統合されていくことになります。

あなたはどちらの鍵を持って歩むでしょうか。

合理性を無視して、

自分の「好き」や「美学」に

突き抜けて遊ぶ

大地に足をつけ、

風土に根ざして、

確かな「生活」を営む

もちろん、この両方を自在に行き来するハイブリッドな生き方もあるでしょう。

ここ北杜市には、その両方のフィールドがあります。 週末にはガレージで愛車(フェラーリやバイク)を愛でる人もいれば、泥だらけになって有機農業(ジョンディア)に汗を流す人もいます。そして、その両方を楽しんでいる「大いなるバカ」たちがいます。

- 大地と向き合う農家

- 持続可能な暮らしを実験するエコビレッジの実践者

- 野生の営みを見つめる動物研究者やカメラマン

北杜市は、システムの外側で生きる多様な「人」がいる「場」なのです。

思考のエンジンを再始動する旅へ

わたしはここ北杜市が持つ場の力に注目しています。閉塞した脳内の論理から抜け出し、 この「場」に身を置いて、 大いなる自然と一体になり、自分を「化け」させる。いわば、「場」の力で「場化(バカ)」になるのです。

画面の中で情報を追うのは、もう十分でしょう。そろそろ、あなた自身のハンドルを握って システムの外側 へ走り出す時です。

ぜひ、北杜の「場」を訪れ、「人」と「生きもの」との出会い、セレンディピティー を楽しんでください。

追伸

システムの外側 は言わば 野生 の世界

ナビゲーターやガイドが必要なときは、

お気軽にご相談ください。

論理的思考の道具 x 野生的直観の場

思考エンジン enGene が

あなたの力になるはずです。

参考書籍

『バカの壁』(養老 孟司 / 新潮社)

2003年初版の大ベストセラーなので、お読みになられた方も多いかもしれません。その後、超バカの壁、「自分」の壁から、2024年発刊の人生の壁までシリーズ化されています。システムの外側から解剖学者として「人間と社会」を冷徹に見てきた養老さんの視点は、多くの示唆を与えてくれます。

『ロジックの世界 : 論理学の哲人たちがあなたの思考を変える』(ダン・クライアン/シャロン・シュアティル他 / 講談社)

アリストテレスの古典的三段論法から、フレーゲの量化詞・集合論、ラッセルのパラドックス、ゲーデルの不完全性定理、チョムスキーのユニバーサルグラマー、ニューラルネットワークなど、論理や言語、人間の思考を考える上での基本的トピックを概観できます。漫画チックなイラストが多くて気軽に読めますが、論理学の先人たちの思考を俯瞰出来る良書です。

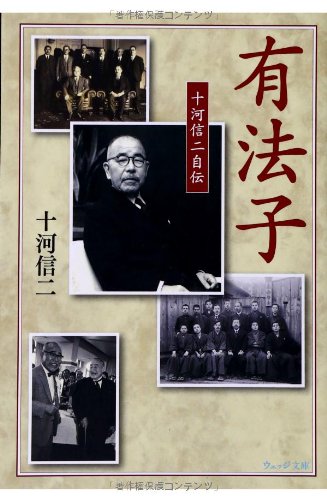

『有法子 : 十河信二自伝』(十河 信二 / ウェッジ)

国鉄再建のため総裁として就任した後、当時45万人いた職員が「愛によって結ばれた一家のごとく、秩序と規律ある働き」をするため、親和の礎となること目的として書かれた自叙伝です。その語りには、国鉄内でも「おやぢ」と呼ばれていた十河さんの人柄の大きさ、肚の座った慈愛の心が感じられます。

多大なる情熱を注ぎ、日本の経済成長の基盤を支えた新幹線建設を実現した十河さんですが、鉄道弘済会会長として 社会事業と営利事業を両立させる ために活動されていた話も奥深いものでした。

関連記事

科学かアートか〜デジタル化の本質〜

アナログとデジタル、文系と理系、情動と論理、技術と感性など、対極に位置するような言葉や概念の交わるところ、統合・融合する考え方から、創造力を発揮する秘密を考察した記事です。