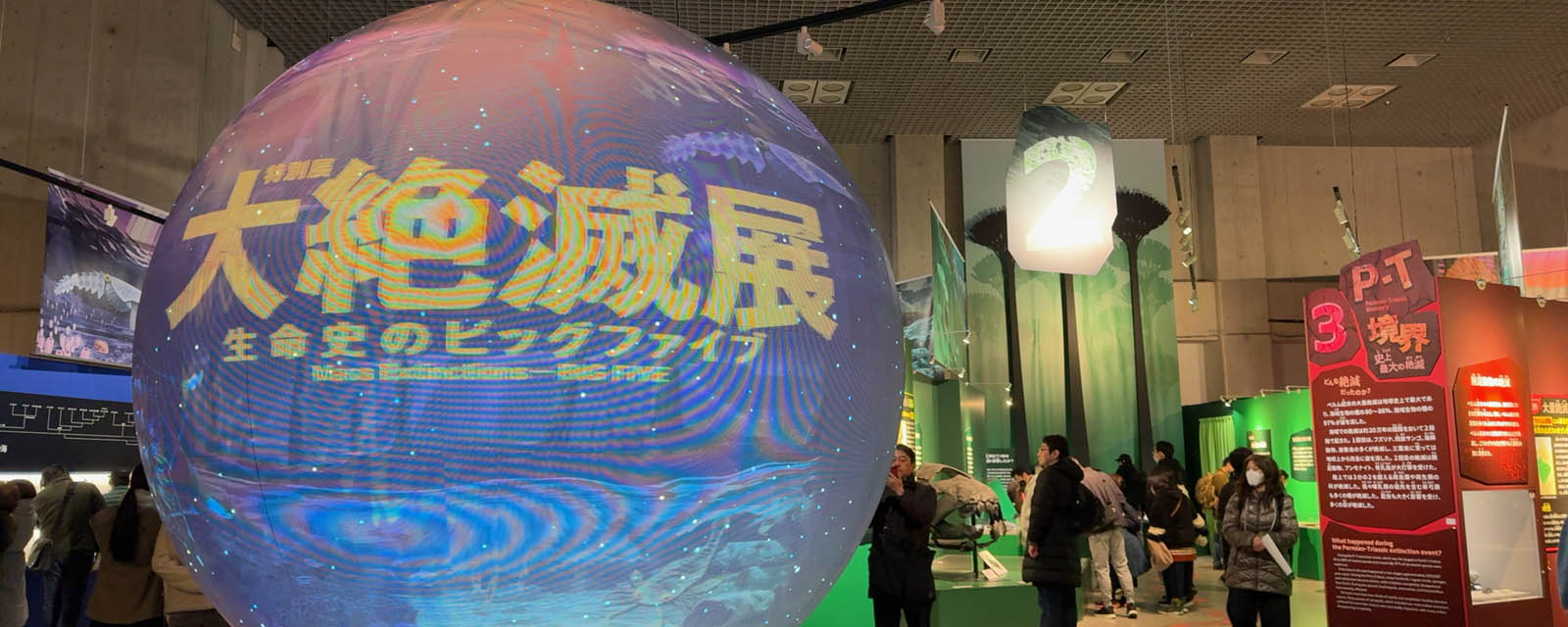

国立科学博物館で開催中の大絶滅展を見てきました。いつもながら、科学博物館の展示は地球、自然、生命について、深い洞察の機会を与えてくれる内容です。

絶滅というと、「環境破壊に対する人類への警告」といった話に傾きがちですが、わたしが展示を見て感じたのは、「圧倒的な生命の力」でした。

今回は地球史に刻まれた「大絶滅」というキーワードから、現代のビジネスやキャリアに通じる栄枯盛衰の現象として、「生存戦略」を考察してみましょう。なぜ最強の恐竜は滅び、弱かった哺乳類が生き残ったのか?変化に適応し、逆境からの再生と進化へと続く道を探求します。

地球史に刻まれた絶滅「ビッグ・ファイブ」

まず、地球が経験してきた壮絶な歴史を俯瞰しておきましょう。過去に5回、大量の生命が死滅する「ビッグ・ファイブ(5大絶滅)」と呼ばれる事件がありました。

| 略称 (境界名) | 時代区分 | 年代 (約) | 絶滅の原因と規模 |

|---|---|---|---|

| O-S 境界 |

Ordovician (オルドビス紀) ↓ Silurian (シルル紀) | 4億4500万年前 | 【寒冷化と海面低下】 ゴンドワナ大陸が南極へ移動したことによる寒冷化。 種の**約85%が絶滅(三葉虫などが激減)。 |

| F-F 境界 |

Frasnian (フラニアン期) ↓ Famennian (ファメニアン期) (デボン紀後期) | 3億7200万年前 |

【海洋無酸素事変】 海中の酸素欠乏や寒冷化。寒さに弱い種が打撃。 種の約82%が絶滅(ダンクルオステウス等の魚類が大打撃)。 |

| P-T 境界 |

Permian (ペルム紀) ↓ Triassic (三畳紀) | 2億5200万年前 | 【史上最悪の絶滅】 シベリアの巨大火山噴火、温暖化、海洋無酸素。 種の約90〜96%が絶滅。古生代の生態系が崩壊。 |

| T-J 境界 |

Triassic (三畳紀) ↓ Jurassic (ジュラ紀) | 2億100万年前 |

【パンゲアの分裂】 超大陸分裂に伴う火山活動と気候変動。 種の約76%が絶滅。大型のワニ類等が消え、恐竜が支配的に。 |

| K-Pg 境界 (旧 K-T) | Kreide (白亜紀) ↓ Paleogene (古第三紀) | 6600万年前 | 【隕石衝突】 直径10kmの隕石衝突と寒冷化。 種の約70%が絶滅。恐竜が姿を消し、哺乳類の時代へ。 |

P-T 境界はペルム紀末(約2億5000万年前)、史上最大規模の絶滅 と言われており、なんと種の90〜95%が絶滅しました。9割以上の種が消える・・・、絶望的とも言える状況です。

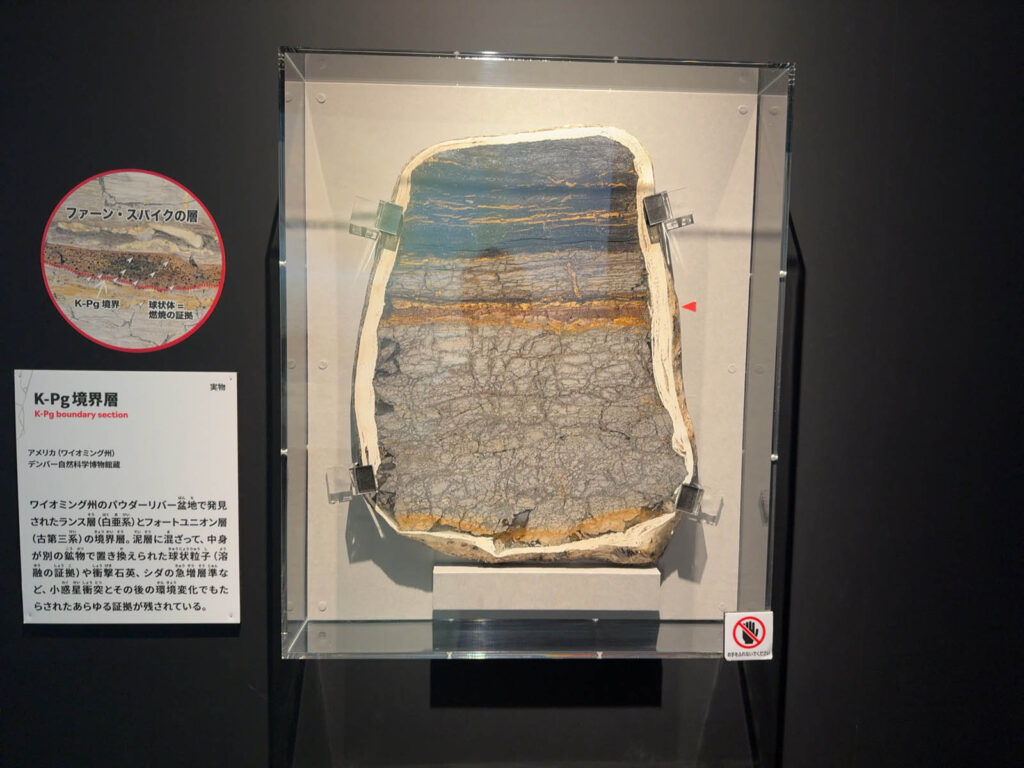

そして、恐竜の絶滅を引き起こした有名な巨大隕石の衝突はK-Pg境界、白亜紀末(約6600万年前)です。

隕石衝突による熱放射、その後の粉塵による日光遮断等により、地上の森林や植物の多くは枯れ果て、焼き尽くされました。

光合成の停止: 太陽光が届かないため、光合成が必要な多くの樹木や花(被子植物)は生きていけません。

生態系の崩壊: 植物が死ねば、それを食べる草食恐竜も、肉食恐竜も死にます。

この時、地球上からは「太陽の光」が失われ、「森」や「花」といった彩りが消え失せ、生物の多様性はもちろん、生命の息吹さえ、感じられない「死の淵」とも呼ばれる状態になりました。

復活の狼煙(のろし)〜シダ植物〜

そんな荒廃した大地に、真っ先に復活したのがシダ植物でした。地層(K-Pg境界のすぐ上)を調べると、他の植物の花粉が消え、シダ植物の「胞子」だけが急激に増えている層が見つかり、「ファーン・スパイク(シダの急増)」として確認されています。

シダが増えたのには以下の明確な理由がありました。

地下茎の強さ: シダは地下に茎(地下茎)を伸ばしています。地上が焼かれても、地下茎が生きていればすぐに芽を出せます。

媒介虫を必要としない: 多くの花(被子植物)は受粉を昆虫に頼っていましたが、昆虫も死滅していました。一方、シダは風で「胞子」を飛ばして増えるため、虫がいなくても繁殖できました。

悪環境への耐性: 栄養のない荒れ地でも育つ「パイオニア植物(先駆植物)」としての性質を持っています。

焼けた大地の跡に、単一の種類のシダだけが広がっている・・・、この時の地球は静まり返った死の瀬戸際とも呼ぶべき光景だったのかもしれません。しかし、シダによって土壌の流出が防がれ、少しずつ環境を整えられたおかげで、その数千年〜数万年後に再び土壌が回復していくのです。

この死の淵とも見えた光景は、「豊かな生態系が一度完全にリセットされ、もっとも原始的でタフな生命だけが生き残った、「再出発の地点」と言い換えることができます。

特にK-Pg境界(恐竜絶滅)のあとの回復劇は、近年の研究で驚くべきスピードだったことが分かってきたようです。展示のデータによれば、隕石衝突からわずか10万年後には哺乳類の種類(種数)は2倍に増え、70万年後には体重が100倍(約50kg)にまで巨大化しました。

46億年の地球史から見ればあっという間とも言うべき短期間で、シダ植物に覆われた「死の淵」から、爆発的なスピードで生命は多様性を取り戻し、もの凄い勢いで地球を埋め尽くしていきました。

絶滅は言わば、「再起動」であり、次なる進化への起爆剤だったのです。

地下に潜った哺乳類

そして、わたしたち哺乳類の祖先は、どのように絶滅の危機を克服してきたのでしょうか?

巨大な恐竜が王者として地上を跋扈していた時代、原始的な哺乳類の生態はどのようなものだったのでしょう。今回の大哺乳類展で詳しく説明されていた内容ではありませんが、気になったので調べてみました。

大絶滅を生き延びたときの哺乳類に、メソドーマ(Mesodma)という生きものがいます。多丘歯類(たきゅうしるい)と呼ばれ、現在は絶滅してしまっていますが、現代のモグラやトガリネズミのような生態で、捕食者から逃れるために穴を掘って暮らしていたようです。

小さな身体と地面に潜る生活スタイルは、恐竜から身を守るだけでなく、地上が灼熱の業火に包まれ、地上の生態系が壊滅的な打撃を受けたときにも、重要な生存戦略として機能したのです。

強い者に追われ、地下に逃げのびて暮らしていた弱者とも言えるメソドーマは、恐竜が絶滅していく中、地下に潜って生き延びました。弱肉強食の世界で、逆に弱者が生き残ったのです。

進化は傍流から

ビジネスやキャリア形成においても、似たような現象が起こることがあります。新しい勢力は主流からではなく、傍流から生まれて来るものです。市場を制覇した企業が環境変化に遅れをとり、新興勢力に市場を奪われる現象は、イノベーションのジレンマとして知られています。

1990年代、インターネットの波を捉えて急成長した企業経営者の多くが、言わば傍流から生まれました。オンザエッヂ(後のライブドア)の堀江貴文、高卒でアメリカに渡りバンド活動をしていたZOZOの前澤友作、高校中退後に大検で大学に進学していながら、再び大学も中退したGMOの熊谷正寿など、ちょっと変わったキャリアの若者ばかりでした。

そして2026年のいま、ニッチな市場で慎ましくスモールビジネスを営んでいた個人にイノベーションの萌芽が生まれつつあります。凄まじい進化を遂げたAIの力を得た個人が、大企業とも互角以上に渡り合える状況が生まれつつあります。金と組織力で世界を牛耳ってきた大企業は、まさに現代の恐竜となりつつあるのかもしれません。

環境の変化に適応する

最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き残るのでもない。唯一生き残ることができるのは、変化できる者である。

経営学者 レオン・C・メギンソン

ダーウィンの進化論を引き合いに、ビジネスの世界でも良く語られている言葉です。経営学者のメギンソンがダーウィンの『種の起源』の内容をビジネス的な文脈で語った言葉です。ダーウィン自身の考え方は「自発的な変化」というよりも「偶発的な自然淘汰」というニュアンスが強いものだったと思います。

しかし、メギンソンの強調した変化に適応することの重要性は、その後のビジネス界で広く引用されるようになりました。実際、生命の進化を後から俯瞰して見れば、新しい環境に適応するように、まるで意志を持って変化しているように感じられることも事実です。

今回の展示では、馬の進化から「生き抜く力」と「環境への適応」が解説されていました。現在のウマは、硬い一本の蹄(ひづめ)で草原を颯爽と駆け抜けますが、彼らの祖先は全く違う姿をしていました。

約3000万年前、「メソヒップス」と呼ばれていた祖先は、まだ背中が丸く、サイズも小型の山羊くらい。足の指は3本あり、湿った森林の地面を歩くのに適していました。

しかし、地球環境の変化によって森林が減り、広大な草原が広がると、彼らの体は劇的に変化します。

- 隠れる場所のない草原で、敵から早く逃げるための「脚力」

- 硬い大地を効率よく蹴るための「蹄(ひづめ)」

蹄の骨格を比較した展示。3本あった指は次第に中心の1本に集約されて強固な蹄となり、体が大型化していった様子が良くわかります。

「森林から草原へ」という環境の激変が、メソヒップスを現在の力強いウマの姿へと進化させたのです。環境が変わることを嘆くのではなく、自らの肉体を作り変えてでも適応する。このバイタリティ、変化に適応する創造力こそが、生命の本質とも言えます。

奢れるものは久しからず

なぜ「最強」は滅びるのか? 〜Appleとティラノサウルスの共通点〜

今回の展示を見て、ふと現代のビジネスシーン、特に Apple のことを考えずにはいられませんでした。

かつて「Think Different」を掲げ、世界を驚かせ続けたイノベーションの王者です。しかし、今のAppleは、iPhoneという集金装置からいかに収益を上げるか、自己中心的な振る舞いに終始しており、かつてのような創造性を失っています。

生物学には「過剰適応(Over-adaptation)」という言葉があります。特定の環境(=現在のスマホ市場)に完璧に適応しすぎると、体(=組織構造や収益源)がそれに特化して固定化され、新しい環境変化に対応できなくなる現象です。

- ティラノサウルス:

大型の獲物を狩るために顎を強化し、身体を巨大化した。その結果、小回りが利かず、小さな獲物を食べて生き延びることはできなくなった。 - 現代の巨大企業:

既存のヒット商品(iPhone)で利益を最大化するために組織を最適化して、効率化した。その結果、「非効率」な実験や冒険をする余地、言わば遺伝子の多様性が失われた。

「今の環境で最強であること」は、裏を返せば「環境が変わった瞬間に最弱になるリスク」を抱えているということです。安心や安定は、進化の最大の敵なのかもしれません。

失われた未来の化石

〜ソニー「AIBO」と土井利忠の警告〜

「恐竜の絶滅」と「企業の過剰適応」でもう1つ思い出す話が、かつてのソニーにおける、ロボット犬「AIBO(アイボ)」と、その生みの親である土井利忠(ペンネーム:天外伺朗)の物語です。

1999年、AIBOは世界を驚かせました。役に立たない。家事もしない。ただ「愛されるため」だけに存在するロボット。これは、当時のソニーが持っていた「遊び心(余裕)」の象徴であり、生物進化で言えば、環境変化に備えた「多様な変異」そのものでした。

しかし、2000年代に入り、当時の経営陣(出井〜ストリンガー)は、欧米流の「合理性」で「選択と集中」を推し進めました。

- 「おもちゃを作っている場合ではない」として、AIBOを含むロボット事業は2006年に打ち切り。

- 土井氏が推進していた、常識外れの「エスパー研究(意識やクオリアの研究)」も、非科学的・非効率として排除されました。

ここでの悲劇は、経営陣が「短期的な生存(目先の黒字)」のために「未来への適応能力(AIとロボティクス)」を捨ててしまったことです。

もしあの時、ソニーが合理性の圧力に屈せず、AIBOを進化させ続け、土井氏の「意識の研究」をAIに結びつけていたらどうなっていたでしょう?

今のGoogleやTeslaが独占している「AIロボティクス」や「自動運転」、そして「生成AI」の覇権を、ソニーが握っていた可能性は極めて高かったはずです。

管理しない組織

土井さん(天外伺朗)は著書などで、管理しすぎないことの重要性を説いておられました。典型的なエピソードは次のようなものです。

土井さんがソニー役員だった時代、部下たちは彼の机にきて、役員(土井さん)の決済印を勝手に押すことが許されていたそうです! 良いものを作るという組織文化や能力への信頼関係があったからこそ出来たことですが、昭和までの大企業には多かれ少なかれ、こうした寛容さ、鷹揚さが残っていたものです。

ところが、平成以降は社員を信頼せず、「コンプライアンスだ!」、「属人性を排除せよ!」と言って、組織は保身的になり収縮し続けて来ました。合理的であれ、合目的であれ、利益を出せ、コストをカットしろ、選択しろ、集中しろと言い、どんどん道を閉ざし、イノベーションのタネが排除されました。

「何に役立つかわからないもの」を許容する、まさに「絶滅を回避するための生物学的戦略」を捨ててきました。 「合理的な経営判断」が、「未来の宝の山」を排除してしまったのです。

初代AIBOの絶滅は、私たちに「無駄の効用」を静かに、しかし強烈に訴えかけています。

「あえて非効率な『遊び』や『無駄』を残しておくこと」

それこそが、次の時代を生き延びるための、重要な生存戦略なのかもしれません。

合理的な利益至上主義によって初代AIBOが「絶滅」してから12年が経過した2018年、ソニーは「aibo」として犬型ロボットを復活させました。今後のソニーにどのような影響があるのかわかりませんが、こういった紆余曲折も進化の一形態です。

iPhoneを生んだAppleにも、かつて「Newton(ニュートン)」という大失敗作がありました。

パーソナル・デジタル・アシスタント(Personal Digital Assistant)というコンセプトで1993年に発売されたこの携帯端末は、ペンによる手書き入力や通信機能を備えた、まさに現代のスマホの祖先とも呼ぶべき夢のデバイスでした。しかし、当時の技術では動作が遅く、あまりに大きく重たく、高価でした。

当時、PDA市場には、PalmやMagicCapなど、先進的な取り組みが実践されていましたが、一部のマニアに限定されるものでした。こうした失敗した取り組みが、後の成功の礎(いしずえ)になったという現象は散見されます。

Newtonを動かすためにAppleはARM社(当時はAcornとAppleの合弁)に投資し、低消費電力チップを開発させました。この「ARMチップ」の技術があったからこそ、後にiPhoneは実現しました。「省電力のARMプロセッサ」や「タッチインターフェースの知見」という遺伝子は、Apple社内で密かに生き続け、バッテリー技術や通信インフラが整ってきた2008年、iPhone として結実したのです。

「絶滅は、終わりではない」

NewtonやAIBOの墓標の下には、次の時代を変えるための種が、静かに芽吹きを待っていたのです。 私たちが仕事で経験する「失敗」もまた、未来の成功のための「必要な絶滅」なのかもしれません。

46億歳の生命

大地もまた、動き続けている

生命の変化もさることながら、今回の展示であらためて認識したことが、地球そのものが「生きている」ことです。

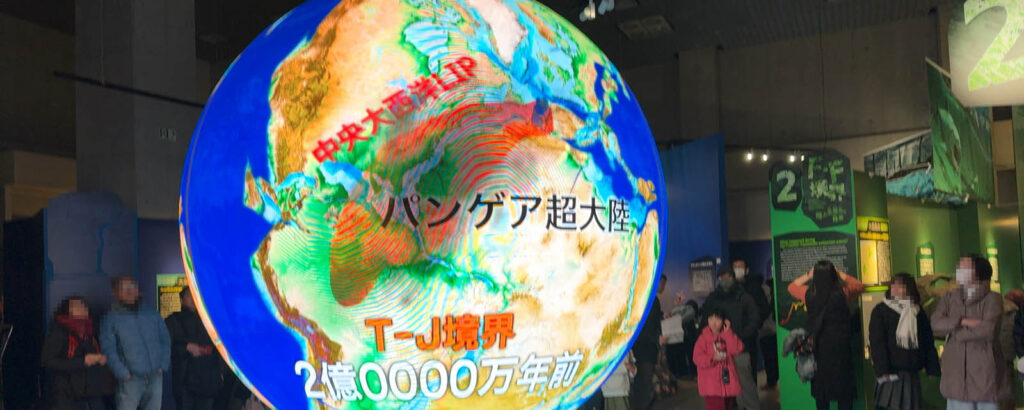

大絶滅展の会場では入口を入ってすぐに巨大な地球儀ディスプレイで、大陸の移動、分裂の様子が表現されていて、なかなか見応えがありました。

かつて一つにまとまっていた超大陸「パンゲア」が分裂し、長い年月をかけてバラバラになり、現在の大陸配置へとダイナミックに移動していく様子が映し出されていきます。

| 名称 (英語) | 属性 | 時期と特徴 |

|---|---|---|

|

パンゲア超大陸 (Pangaea) |

「すべての陸地」 地球上のほぼすべての大陸が1つにまとまった巨大な陸塊。 | 【約3億〜2億年前】 ペルム紀〜三畳紀に存在。 これが分裂することで、現代の大陸配置への移動が始まりました。 |

|

ローラシア大陸 (Laurasia) |

「北のグループ」 パンゲアが分裂した際の、北側のブロック。 | 【約2億年前〜】 現在の北米、ユーラシア(ヨーロッパ・アジア)の元になりました。 |

|

ゴンドワナ大陸 (Gondwana) |

「南のグループ」 パンゲアが分裂した際の、南側のブロック。 | 【約2億年前〜】 現在の南米、アフリカ、南極、オーストラリア、インドの元になりました。 |

ぼんやりと大陸が移動している様子を眺めていると、まるで地球そのものが一つの巨大な生き物であるかのように感じられました。大地は不動のものではありません。大陸が動けば海流が変わり、海流が変われば気候が激変します。

こうした地球規模の地殻変動こそが、時に大量絶滅を引き起こし、時に新たな進化のゆりかごとなってきました。「大地が動く」という圧倒的な物理現象の前では、人間の活動などあまりにちっぽけなものに見えてきます。

長い時間軸を考える

博物館は、単に過去の遺物を眺める場所ではなく、「長い時間軸で物事を考える視点」を与えてくれる場所です。

- 9割が死滅しても復活する生命の底力

- 大陸すら動く地球のエネルギー

- 環境の変化に適応して進化する生命のしぶとさ

現代のわたしたちは良くも悪くも、短期的にものごとを考えすぎています。絶滅という現象からわたしたちが学ぶべきことは、どんな環境になっても生き抜いてきた「野生のエネルギーと知性」なのかもしれません。

過去5回の大絶滅は宇宙と地球の活動に起因するものでしたが、現代では「人類の活動に起因する『第6の大絶滅』が危惧されています。産業革命以降、種の絶滅速度は加速し続けており、このまま人類による不可逆的な自然環境の改変が積み重なっていけば、その影響は生態系のもつ回復力、生命力の根幹をも脅かしかねないものです。

円らな瞳でこちらを見つめるケナガネズミを眺めていると、いま何をすべきか、あらためて人類の進むべき道を問われている気がしました。

期せずして人類は宇宙船地球号の舵を握ることになりました。化石や地層という「過去の航海日誌」を読み解き、地球史、生命史から生態系のバランスするための操縦法を必死に学んでいる最中と言えます。現代の「絶滅」は、宇宙船地球号の乗組員として、宇宙における知的生命体として、我々人類が幼年期を終えて大人になるための、壮大な試行錯誤の歴史なのかもしれません。

樹に登れ!

〜地獄(煉獄)を生き延びた、人類最古の祖先〜

本稿の最後に、我々人類史にも備わっている生命進化の神秘と生命力を思いだしておきましょう。

6,600万年前、恐竜が滅んだそのとき、わたしたちの直接の祖先はどこにいて、どのようにして過酷な時代を生き延びてきたのでしょうか。

現代のわたしたち、つまり哺乳綱真獣類の先祖の化石がアメリカ・モンタナ州の「煉獄(れんごく)の丘」で見つかっています。ハツカネズミほどの大きさしかない、この小さな生き物はラテン語の煉獄(Purgatory)という言葉に由来して、「プルガトリウス(Purgatorius)」と名付けられました。

彼らには当時の覇者(恐竜)が持っていなかった「3つの生存戦略」がありました。

圧倒的な小ささと繁殖力: 身体が小さいので、わずかな食料で生きられ、隠れる場所にも困りませんでした。

雑食性(なんでも食べる): 彼らの歯は、昆虫だけでなく、果実や種子も食べられる形状でした。光合成が止まり、獲物がいなくなった冬の時代でも、地面に落ちた種や死骸を食べて命を繋ぎました。

樹上生活への適応(足首の革命): プルガトリウスの足首の骨(距骨)は、現代のサルのように「足首を180度回転できる」構造を持っていた可能性が高いとされています。 これは、木を自在に登り、降りるための機能です。 地上(穴)で炎をやり過ごした後、復活した森林空間(3次元空間)をいち早く支配できたのは、この足首のおかげでした。

多くの生き物が地上で右往左往する中、彼らは木に登り、環境を立体的に縦横無尽に使うことができました。隕石衝突という「炎の煉獄」を、穴の中や岩陰でじっと耐え抜き、世界に再び緑が戻った時、誰よりも早く木の上へと駆け上がっていったのです。

わたしはブログ等で、樹に登り樹上生活を始めた先駆者として、ツパイを紹介することが多かったのですが、遥か以前、プルガトリウスは6,600万年前から樹に登っていたのでした。

「煉獄(Purgatory)」は、キリスト教の概念で「天国に行く前に、魂が火によって浄化される場所」とも言われています。

6,600万年前、隕石衝突によって地球は業火に包まれました。まさに「炎の煉獄」です。 プルガトリウスは、この灼熱の地獄を潜り抜け、「哺乳類の繁栄」への扉を開いた存在です。

恐竜が滅び、世界が静まり返った後、彼らは木から降り立ち、あるものは草原へ(後のウマやイヌ)、あるものは再び木の上へ(後のサルやヒト)と、爆発的に進化していきました。

煉獄の丘があるのは、モンタナ州マコーン郡(McCone County)の荒野です。 1960年代、ミネソタ大学の化石発掘チームがこの地で調査を行いました。彼らがここを「Purgatory Hill」と呼んだ理由は、シンプルに「作業が地獄のように辛かったから」です。

過酷な地形: 非常に急な斜面で、足場が悪い。

重労働: 小さな哺乳類の歯を見つけるためには、大量の土砂(数トン単位)を袋に詰めて背負い、丘を登り降りして、水で洗う作業(スクリーニング)が必要でした。

環境: 夏のモンタナ州は酷暑で、日陰もなく、乾燥しています。

学生や研究者にとって、その丘での作業はまさに「罪を償うための苦行(煉獄)」のように感じられたため、このあだ名がついたと言われています。

そして、その過酷な発掘作業の後、この丘から新種の霊長類(の祖先候補)の歯が見つかったのです!

<実際に化石が発見されたと思われる煉獄の丘。調査報告書に記載されていた緯度経度から想定>

記載論文を書いたヴァン・ヴァーレン博士は、ジョークとして付けた地名をとってこの化石に「Purgatorius(プルガトリウス)」と名付けました。そこには二重の意味(ダブル・ミーニング)が込められていました。彼は後にこう語ったと伝えられています。

「この生き物は、煉獄で苦難の時代を過ごした。それは、その後の天国、霊長類の繁栄、そして人類への道 へ入るための準備期間だったのだ」

ヴァン・ヴァーレン博士たちが付けた「作業が辛い丘(煉獄)」という名前を逆手にとって、「恐竜絶滅後の苦しい時代(煉獄)を耐え抜き、霊長類という楽園(天国)への扉を開いた」という壮大な進化のストーリーを、名前に重ね合わせたのです。

プルガトリウスが過酷な環境にも絶望することなく、希望をもって樹の上を目指したその一歩こそが、現代のわたしたちにつながっているのです。

補足

ちなみに、プルガトリウスの話については、今回の大絶滅展では触れられていませんでした。結構、重要なファクターであり、象徴的な面白い逸話だと思うのですが、ヴァン・ヴァーレン博士は結構かわりものだったようで、氏の仮説がまだ広く受け入れられていないのかもしれません。「赤の女王仮説」の提唱者としても知られる方で、個人的に興味を持ったので、また調べて記事にしたいと思います。

関連情報

大絶滅展、お勧めです。上野の科学博物館での会期は2026年2月23日まで。その後は、名古屋、大阪への巡回するようです。

本文で紹介したプルガトリウスについて、2012年10月のNational Graphicで紹介されていた記事です。

参考書籍

『絶滅の発見 = Learning from Extinction』(マーティン・ジャナル / 創元社)

ダーウィンによって進化論が示されるより前、人類は絶滅という事象を発見していた。絶滅を知ることで、進化という概念が生まれたという論考です。ルネサンスから博物学、自然科学、近代科学へと発展していく流れは、思想史としても現代の科学、宗教、哲学との関係を考える上でも、とても興味深いものがあります。

関連記事

本ブログでは科博の企画展に関連して、2019年の大哺乳類展2から 生存戦略 について、2024年大哺乳類展3では 分類と系統 について考察してきました。